近江上布

豊かな自然と

伝統が作り出す

美しい物語

近江上布には室町時代の技術をほぼ受け継ぐ生平と近江特有と言われる染色技術を使った絣があります。使われる原料は、日本古来の麻、苧麻と大麻です。特に生平に使われる大麻は他の伝統工芸の麻織物には使われておらず、近江の伝統ともいえます。

近江上布は風通しが良く、涼しく軽やかな最高級な夏の衣料です。

生平

近江上布の生平の特徴は(1)緯糸に大麻の手績糸を使用すること、(2)地機(腰機とも呼ばれる)を使用すること、です。

「手績み」とは手で麻の糸を作ることで、麻の繊維(苧)を割いて、割いた繊維の先と根を合わせて指先で縒りをかけながら繋いでいきます。地機は経糸を腰で固定し、踏板を踏むと同時に経糸を開口させる手織機です。

構造上、とても不安定で織りにくい織機です。国内の伝統的な織物産地でも現在ではあまり使われていない希少な織機です。

絣

近江上布の絣の特徴は、(1)絣糸の染色技法は「櫛押捺染」または「型紙捺染」であること、(2)織る際には手作業による「耳合わせ」をして絣の柄を合わすこと、です。「櫛押捺染」は櫛に似た道具を押すようにして経糸を捺染します。「型紙捺染」は金枠(羽根)に緯糸を巻き型紙を使い染色します。型紙捺染した緯糸の耳に付けた耳印を手で合わせて織っていきますが、絣を正確に整った形にするのか、少し遊び心を入れて糸をずらし手織りの特徴をより引き出すのかは、織り手の個性が垣間見れる瞬間です。

麻について

大麻(ヘンプ) アサ科

日本では古くから麻といえば大麻のことを指し、衣料などに多く使われてきました。また、大嘗祭などの神事に使われました。現在では紡績しにくい繊維であることから生産量は減っていますが、炭素を吸収する素材としてSDGsの観点からも見直されています。

苧麻(ラミー) イラクサ科

日本古来の麻であり、「からむし」「青苧(あおそ)」とも呼ばれます。吸水性、発散性に優れ、天然繊維の中でも最も涼しい繊維といわれます。シャリ感と光沢があり、日本の蒸し暑い夏には最適な繊維です。

亜麻(リネン) アマ科

欧州原産の麻です。日本には明治中頃から普及しましたが、その肌触りの柔らかさや爽やかなサラッとした感触から需要が増え、現在では最も一般的な麻製品となっています。夏の衣料であるラミーに比べ、年中着用する衣料としても使われています。

地域ブランド

近江の麻、近江ちぢみ

約600年前から続く麻織物の産地には、蓄積された経験と技術、知恵があります。

産地としての「ものづくり」は伝統の良さを生かしつつ、暮らしの変化にともない、改良し続けています。

天然素材の「麻」の魅力は、吸水性と乾燥性があり、清潔に使えることです。

そして使えば使うほど柔らかくなり風合いと心地良さが増していきます。

麻織物と向き合い続けている産地として、ニーズに沿ったものづくりを追求しつづけています。

近江上布伝統産業会館のオリジナルブランド「omi-jofu]では、

伝統の良さを最大限に生かしつつ、

手織りや機械織りで生み出された作り手の見える製品を提案しています。

また、地域ブランドには「近江の麻」、シボ加工し、通気性に優れた「近江ちぢみ」を登録しています。

近江の麻

伝統の良さを守りながらも新しい技術を取り入れ、さらに質の高いデザイン性や感性を備えた地域ブランドとして「近江の麻」が生まれました。日本古来の素材苧麻(ラミー)だけではなく、明治中頃に普及した欧州の麻亜麻(リネン)の柔らかさと感触が現代人の感覚に合い、洋服、雑貨、インテリア、寝具などに使われ、現在はリネンが麻織物の生産の主流となっています。

「近江の麻」はほぼ機械による染色と織りです。近江の麻には染色技法の定めはありませんが、伝統を引き継いだ先染め(糸染め)で織った布は、色落ちも少なく、色合いも穏やかで優しい印象を与えます。

近江ちぢみ

「近江の麻」と同様に産地の新しい地域ブランドである「近江ちぢみ」。麻布に接触冷感をもたらすちぢみ加工も現在は機械化が進みましたが、以前は手と「シボトリダイ」と呼ばれる独特な線が刻まれた板で布を揉んで縮み(シボ)をつけていました。

手もみは非常に手間がかかり量産は難しいですが、職人が手の感覚のみでシボをつけるため布の細部にまで気を配ることができ、調整がききやすい特徴があります。手もみ仕上げの麻織物は少ないものの、現在でも続いている技術です。

「近江の麻」「近江ちぢみ」を通じて、広く多くの人が麻織物を知り、日常的に使うきっかけとなっていくことが、伝統工芸品「近江上布」を守っていくことにも繋がっていきます。

伝統を次世代に伝える

継承への取り組み

職人から継承されてきたもの作りの伝統を

人の手と手を通して紡いでいくお手伝いをしています

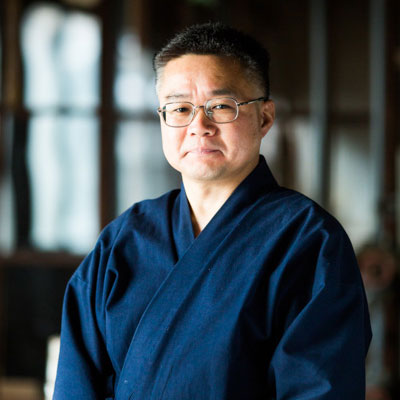

伝統工芸士

伝統工芸士は、経済産業大臣指定の伝統工芸品の製造に12年以上従事する者のうち、(財)伝統的工芸品産業振興協会が実施する伝統工芸士試験の合格者に与えられる称号です。県内には「製糸」「染色」「製織」「意匠」「総合」「仕上げ」の各部門に認定された伝統工芸士が11名います(2023年現在)。

後継者育成

現役の職人の引退などによる後継者が必要とされる理由は様々です。伝統を伝え続ける為には、あらゆる変化へ対応できるよう常に後継者を育成し続ける必要があります。近江上布伝統産業会館では後継者の人材の確保、育成を行うと共に、新しい人材の誘致のため環境設備の改善を行なっております。

織り人育成

伝統工芸の技術継承は、さまざまな要因で非常に厳しい状態になっています。近江上布伝統産業会館では、平成26年度から近江上布の後継者育成事業として「織り人プロジェクト」を開始しました。当初は、近江上布の生平の職人の育成から始め、平成28年度からは近江上布の絣、平成30年度は動力織機のシャトル織機の育成も併せて実施しています。育成メニューを工夫して技術の習得を望む人たちに柔軟に対応できる育成プログラムです。

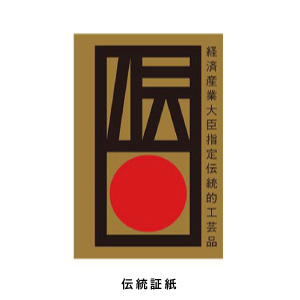

伝統証紙

伝統の証

信頼の証 「伝統マーク」

伝統マークは、経済産業大臣指定伝統的工芸品のシンボルマークです。

国が誇る工芸品のうち、国が定めた厳しい基準を満たしたものが「伝統的工芸品」に指定されます。

伝統証紙

国が伝統的工芸品として指定した時に定めた技法や素材で製作された、文字通りの「伝統的工芸品」。100年以上も伝え続けられた技術で作られた“匠の手技”の象徴と言える工芸品です。経済産業大臣が指定した技術・技法・原材料で制作され、産地検査に合格した製品に貼られます。

詳しくはこちら

伝統的工芸品産業振興協会

https://kyokai.kougeihin.jp/